Dolore e grandezza di Thomas Mann

Nato centocinquant’anni fa, lo scrittore tedesco, premio Nobel nel 1929, rimane uno dei pilastri letterari del Novecento, della cui prima metà incarnò tragedia e speranza.

Quando si parla di Thomas Mann è spesso inevitabile sentirsi intimoriti. Del resto egli è l’erede di Goethe nel Novecento e di un filone della letteratura europea – si pensi soprattutto a grandi russi come Tolstoj e Dostoevskij così amati dall’autore – che, nella narrazione, lega indissolubilmente fra loro corpo e mente, pensiero e azione, in un tutto che, a un lettore inavvertito, appare complesso, difficile da seguire e, a volte, da comprendere. E così questo autore, nato a Lubecca nel 1875, centocinquant’anni fa, viene considerato fra i più ingombranti, quelli che spesso se non li si è letti si finge di leggerli. Oppure, semmai, ci si interroga, anche giustamente, sulla loro attualità e, in definitiva, sulla loro modernità.

Tuttavia, per afferrarne la natura non solo da “evergreen” ma da contemporaneo Mann e la sua opera andrebbero letti non tanto con la mente, quanto e soprattutto col cuore: infatti, lungi dall’essere uno scrittore freddo, cerebrale, nelle sue opere egli appare innanzitutto come un uomo che soffre.

Non è forse però inutile sottolineare che non si tratta soltanto di un dolore privato, personale, legato, ad esempio, al soffertissimo rapporto dell’autore con la propria omosessualità (mai realmente risolto) o, semmai, relativo soltanto a una generazione o a un età della vita: la giovinezza, reduce dalla decadenza del mondo borghese che avrebbe portato alla Prima guerra mondiale, la vecchiaia vissuta nell’autoesilio dal nazismo e dalla patria distrutta – questo poteva avvenire nel primo capolavoro del suo padre letterario putativo, il Werther, o in altre grandissime opere del Romanticismo, età d’oro della letteratura tedesca: Mann invece, guardando al modello tolstojano, riesce – e questo è già gran parte della sua grandezza – a rendere il proprio dolore universale.

Nel fare ciò egli però, lungi dall’essere quello scrittore “tradizionalista” che è stato accusato di essere, non è come Tolstoj o tanti autori del secolo precedente: non ha bisogno di immettere i suoi personaggi esplicitamente nel vortice della Storia, dove le bombe esplodono e la morte raggiunge infallibilmente l’umanità – e anche quando lo fa, come nelle pagine del Doctor Faustus in cui irrompono a più riprese i fatti della Seconda guerra mondiale, in corso mentre l’autore scrive, o nel finale della Montagna incantata (o “magica” secondo la divisiva ritraduzione del titolo da parte di Renata Colorni nel 2010) allorché il protagonista Hans Castorp si ritrova sul campo di battaglia della Prima, gli avvenimenti principali della narrazione avvengono sempre apparentemente altrove, nel sanatorio svizzero di Berghof nella Montagna, nella casa di campagna a Pfeiffering, ritiro dell’eccentrico compositore Adrian Leverkühn, di cui il Doctor Faustus racconta la biografia, nella crepuscolare città lagunare della Morte a Venezia.

In tutto ciò è forse l’arte, l’espressione artistica, la soluzione, l’argine contro il rapido imbarbarimento della società e della storia? La risposta dell’autore è molto problematica. Egli infatti, più per il proprio stesso sentire che per influenze freudiane, scopre fin da subito – quando descrive la fine del piccolo Hanno Buddenbrook, primo esponente della grande famiglia borghese a mostrare inclinazioni artistiche e precocemente stroncato dal tifo – nell’arte una parentela con la morte, con la pulsione di morte, in quanto altra faccia di quel vitalismo che consuma le facoltà dell’uomo e capace soltanto in parte di sublimare le dolorose passioni dei suoi sensi: esempi supremi di questo difficile rapporto con la propria stessa vocazione sono due personaggi di compositori, dall’Aschenbach della Morte a Venezia, artista in apparenza equilibrato ma che cede all’amore mortalmente impossibile per la bellezza, al faustiano Leverkühn, che, per coltivare la propria arte al massimo grado stringe un vero e proprio patto col diavolo, raggiungendo – a discapito del pieno soddisfacimento delle proprie pulsioni sessuali – le più alte vette come profeta dionisiaco dell’imminente apocalisse nazista ma finisce preda della demenza causatagli dalla neurosifilide.

Dopo questa breve e insufficiente ricognizione di uno dei temi fondamentali nell’opera di Thomas Mann, può però forse risultare chiaro come leggere quest’opera col cuore significhi capire l’importanza e la drammaticamente istintiva contemporaneità di un autore che si è reso in effetti cantore affranto di due epoche tragiche, la belle époque e gli anni fra le due guerre, segnati in Italia dal fascismo e in Germania dalla debole Repubblica di Weimar da un lato, e dalla resistibile ascesa del nazismo dall’altra, due epoche così purtroppo simili all’attuale, in cui sempre di più l’umanità (europea, occidentale ma non solo) davanti agli eventi luttuosi da lei causati sembra perdere ogni interesse per le conseguenze – per sé e per gli altri – delle proprie azioni, tutti sintomi di “brutalismo” che purtroppo ricordano da vicino quelli che portarono alla Prima guerra mondiale e, soprattutto alla Seconda.

A centocinquant’anni dalla sua nascita, e a settant’anni dalla sua morte – altro rilevantissimo anniversario manniano che ricorre il prossimo dodici agosto (e farà, com’è noto, cadere i diritti di pubblicazione, per cui nei mesi successivi assisteremo a un profluvio di riedizioni e ritraduzioni dell’autore) – Thomas Mann ci ha quindi lasciato un messaggio certamente attuale ma privo di ogni speranza di una qualsiasi salvezza? Neanche questa possibile critica coglie nel segno, poiché se è vero che l’arte non sublima mai del tutto la morte e anzi ne è complice, lo scrittore sembra non perdere mai del tutto la fede nella vittoria della vita morale contro lo spietato cinismo della morte. Si rilegga quindi l’interrogativo pieno di bruciante speranza con cui si conclude la Montagna incantata (fratello dei versi finali della contemporanea Primavera hitleriana di Montale):

Chi sa se anche da questa mondiale sagra della morte, anche dalla febbre maligna che incendia tutt’intorno il cielo piovoso di questa sera, sorgerà un giorno l’amore?

Matteo Casanova

Potrebbe anche piacerti:

Iperborea esplora il Giappone senza cartina

12 Marzo 2019

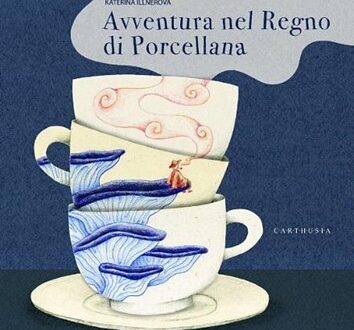

“Avventura nel Regno di Porcellana”. La meraviglia della quotidianità

9 Giugno 2022